Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).

Allez je me permets un peu de mauvais esprit, une fois n’est pas coutume. J’imagine qu’à l’annonce du titre de cette chronique, dans un coin de ta tête Christian (et dans celle de quelques auditeurs) surgit une pensée comme “ah ça y est, ça faisait longtemps, l’autre excitée de la poêle asiatique va venir nous parler des illustrations des personnages féminins dans les jeux de société”.

Et bien raté ! Enfin, pas complètement, mais si quand même.

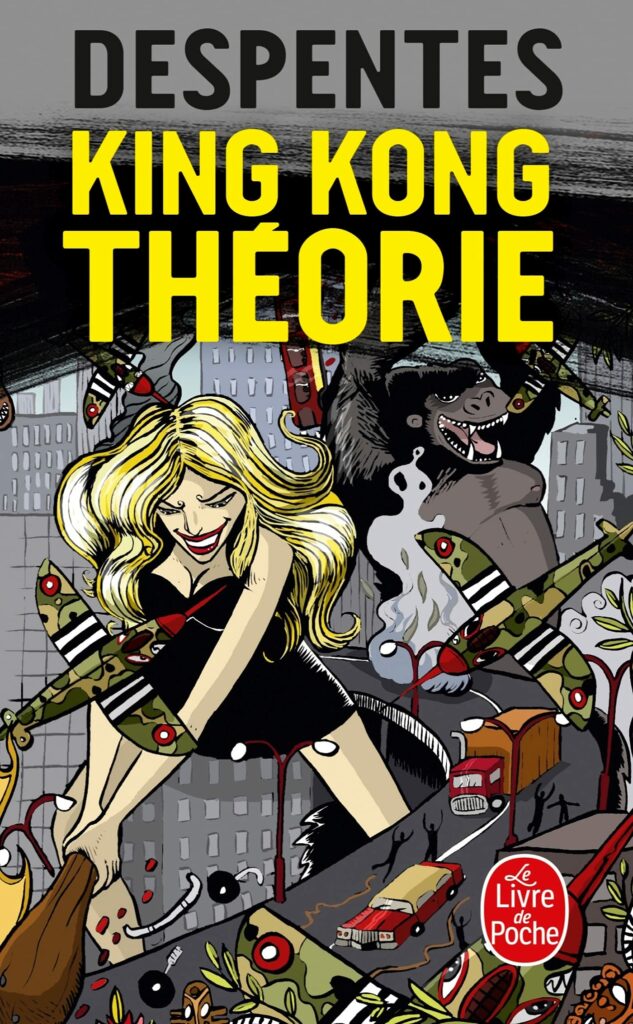

Forcément, lorsqu’on évoque la question de la représentation des corps dans les jeux de société, on s’attend à parler évidemment de l’hypersexualisation des illustrations de femmes, souvent le fruit de dessinateurs masculins, qui inconsciemment (ou pas) sont mises en avant sur certaines boites de jeux à des fins marketing. Il est toujours amusant de constater que l’utilisation du corps des femmes à des fins commerciales par les hommes ne gêne pas tant que ça la communauté des joueurs tandis que l’utilisation de leurs propres corps par les femmes réveillent toujours des discours moralisateurs basés sur des questions de dignité (à ce sujet, je ne peux que vous conseiller de lire King Kong Théorie de Virginie Despentes, un ouvrage qui a bientôt 20 ans mais toujours d’actualité).

Je pourrais aussi vous renvoyer à l’étude de Tanya A. Pobuda datant de 2018 sur les couvertures des jeux figurant dans le Top 100 BGG qui constatait que les animaux et les aliens y étaient plus représentés que les femmes (20,1% contre 19,2%), tandis que les représentations d’hommes blancs occupaient 45,7% des représentations.

On pourrait de même évoquer la représentation des personnes racisées, qui flatte l’imaginaire blanc en véhiculant une vision exotique de ces personnes (je renvoie à un excellent thread publié sur Bluesky par Nikos).

Ou encore les représentations de personnes corpulentes (souvent utilisées de façon comique), de personnes âgées (l’archétype du vieux sage) ou de personnes handicapées (globalement absentes).

Toutes ces représentations véhiculent une vision du monde restrictive, parce qu’elle ne favorise pas l’inclusivité de notre loisir à l’égard des personnes concernées. Ces représentations contribuent à façonner notre perception du monde comme l’expose la théorie de la culture (ou cultivation theory) développée par George Gerbner (cette théorie énoncée à propos de la télévision, totalement transposable à tout autre média, démontre comment en propageant une norme, notamment par sa fréquence, le média altère la perception du monde du récepteur).

Mais ce ne sera pas le sujet de ma chronique, ou plutôt indirectement. Car au-delà de ces représentations particulières qui flattent un idéal blanc viril jeune et valide, on peut se questionner sur la représentation du corps humain dans les jeux de société, pas qu’au plan visuel mais aussi sur sa traduction dans nos jeux. Car si les images dessinent des corps idéalisés, les mécaniques, elles, traduisent souvent le corps en performance.

Le corps, un outil comme les autres

Dans la plupart des jeux de société modernes qui font appel à un avatar — en particulier ceux qui mettent en scène l’aventure et le combat, le corps des personnages qu’incarnent les joueuses est perçu avant tout comme un moyen, celui de réaliser les actions exigées par le jeu. Le corps doit avant tout être fonctionnel, c’est à dire valide, efficace, opérationnel.

Ce présupposé, rarement interrogé, modèle une grande partie de nos expériences ludiques.

Bien que l’on ait dans ces jeux un alter ego vivant, son corps n’est généralement pas raconté. Il est avant tout mesuré, mathématisé : compétences, résistance, endurance. Ce modèle vient en grande partie des jeux de rôle en général et s’est diffusé dans de nombreux jeux modernes (plateaux, cartes, narratifs) : les personnages se résument à leur force, leur agilité, leurs points de vie. Même des caractéristiques comme le charisme ou la sagesse (qui pourraient sembler moins évaluables de prime abord) sont résumées à des chiffres. La chair et l’âme sont donc uniquement statistiques.

On optimise ce corps lorsqu’on monte de niveau. Dans Donjons & Dragons notamment, les joueuses recherchent cette optimisation de leur personnage par la montée de niveau. Même après avoir subi des dégâts, le corps continue de fonctionner (au mieux la joueuse aura-t-elle des malus, là encore chiffrés). Il doit être sans faille car il est là pour servir la joueuse sans questionnement possible : Un corps qui ne fonctionne pas est un mauvais corps. Un corps qui gêne la mécanique doit être corrigé.

Ces attributs chiffrés ne servent pas à raconter une histoire de chair, de vécu, de vulnérabilité, mais uniquement à optimiser des actions dans un système. Le corps n’est jamais perçu comme un lieu de sensation. Il ne tremble pas, ne transpire pas, ne souffre pas — sauf sous forme de jauge. L’expérience physique est traduite en abstractions, comme si la chair était un code mathématique.

Par exemple, la fatigue est souvent matérialisée par un malus qui affecte le personnage : dans Andor, on dispose d’un crédit d’heures pour mener à bien nos actions, et on peut choisir d’en utiliser plus que ce crédit mais on perd alors des points de volonté. Dans Detective: a modern crime boardgame, on peut choisir également d’enquêter plus longtemps chaque jour en utilisant des heures supplémentaires, celle-ci ayant pour conséquence de stresser les personnages et de minorer les points attribués à la réussite de l’enquête. Dans Oltrée, on peut dépenser son énergie pour relancer des dés, ce qui a pour conséquence potentielle de priver le personnage de la joueuse de sa capacité spéciale si il est trop “épuisé”.

Implicitement, cette vision du corps et des aptitudes conduit à une spécialisation extrême des personnages et donc de l’expérience ludique. Une sorte de fordisme appliqué au jeu qui se retrouve dans des catégories bien connues dans le jeu vidéo : le tank, le dps, le soigneur, etc. Cette hyper spécialisation peut paradoxalement produire des expériences ennuyeuses puisqu’elle conduit la joueuse à faire à peu près toujours la même chose. Cette recherche de la performance imposée au corps interdit presque toute errance, toute maladresse, toute fragilité – autrement dit, toute humanité.

Le corps est donc avant tout un outil au même titre qu’une arme, un bouclier ou une armure. Dans Time Stories, les joueuses sont d’ailleurs explicitement envoyées dans des corps appelés réceptacles et choisis parce qu’ils sont utiles à la mission qu’elles doivent mener à bien. Si leur réceptacle meurt, elles peuvent choisir de revenir à l’exploration dans un des autres corps proposés. Dans le scénario Sous le masque, le concept va encore plus loin car elles peuvent/doivent changer de réceptacle selon leur progression dans le scénario si elles veulent être plus performantes (le gameplay les y encourage). On change donc de corps selon les besoins, comme on passe de son arc à son épée selon que l’on attaque à distance ou au corps à corps.

Le corps est souvent également vu pour être outillé : on lui adjoint des armes, des boucliers, des armures. Dans Heredity, les objets récupérés sont visuellement rattachés aux corps des personnages. Dans Whisperstone, un jeu à sortir chez Flatout Games dont on a parlé dans l’émission de JdR du mois de septembre, cet appareillage prend même la forme d’un puzzle.

Les jeux de société traduisent souvent dans leurs mécaniques la même norme que leurs images : un corps fort, jeune, productif, interchangeable, et jamais défaillant.

Beaucoup de jeux vidéos reprennent les mêmes codes (barre de vie, stamina, build très optimisé des personnages) mais ils permettent malgré tout de traiter de façon plus sensorielle le corps défaillant (cette vision brouillée par le sang dans… Resident Evil ?). A quand un jeu de société à l’image de Baby steps, un jeu vidéo dans lequel on apprend littéralement à marcher ?

Tous les corps sauf le vrai

Les jeux de société modernes valorisent des corps performants, autonomes, réparables. Le handicap, la maladie, la fatigue, la douleur sont soit absents, soit punitifs, soit instrumentalisés comme défis à surmonter.

Dans les jeux FFG prenant place dans l’univers du mythe de Cthulhu, on perd de la santé mentale en accumulant des cartes Folie. Une fois le maximum de santé mentale atteint, le personnage est alors devenu fou et il reçoit une carte spéciale qui lui indique la nature de sa folie. Celle-ci influe sur sa façon de jouer mais aussi de gagner la partie. Dans Cthulhu: Death May Die (oui je fais une fixation sur ce jeu, je sais), perdre de la santé mentale rend plus puissante. Avancer dans la folie permet donc lors de l’atteinte de certains seuils de gagner des bonus (amélioration de compétences, dés supplémentaires) mais aussi de déclencher la folie dont souffre notre personnage, mais ce déclenchement peut se révéler avantageux comme néfaste selon les circonstances. Mais devenir fou rapproche aussi un peu plus de la mort. Le traitement de la folie est dans ces jeux plutôt intéressants car ils ne se résument pas à des stats, ils altèrent peut être davantage l’expérience de jeu.

Mais on est encore loin des émotions que peut procurer un jeu vidéo comme On a Winter’s Night, Four Travelers qui, avec une subtilité rarement atteinte, fait littéralement ressentir à la joueuse la dépression. A cet égard, je ne recommande pas d’y jouer si on traverse soi-même un moment difficile.

S’agissant de la maladie, on cite souvent Holding On: The trouble life of Billy Kerr, sorti en 2018, dans lequel les joueuses incarnent une infirmière en soins palliatifs qui tentent d’apporter du soutien à Billy Kerr, en le soignant et en l’aidant à reconstituer ses souvenirs. Je n’ai malheureusement pas joué à ce jeu, probablement parce qu’on m’en a dit le plus grand mal de façon répétée d’un point de vue ludique. Malgré tout, je suis assez curieuse de voir comment le sujet de la maladie a été traité et surtout s’il est vraiment traité.

Hormis celui-ci, là comme ça je pense à Dr Maboul, donc autant te dire que l’on n’est pas vraiment dans le même sujet.

Ils portent donc une vision du monde profondément uniforme et validiste.Dans les visuels comme dans les mécaniques, les corps non conformes à cet idéal de performance sont absents ou caricaturaux.

Pourtant, il est possible de faire autrement. Un exemple avec le jeu Zombie Teenz Evolution, un jeu de Annick Lobet édité en 2020 par Scorpion Masqué (tu connais ce jeu Christian ? tu y as joué ?).

Dans cette “suite” de Zombie Kidz Evolution, les joueuses peuvent incarner quatre personnages au choix, dont un est un enfant à mobilité réduite. Il est expressément représenté en fauteuil roulant sur la couverture du jeu. Néanmoins, dans le jeu ce personnage n’est pas défini par son handicap : le fauteuil n’est ni un obstacle, ni un gimmick, il est présent de façon normalisée. Le personnage a une posture dynamique, un air combatif, et participe pleinement à l’aventure, au même titre que les autres.

Par ailleurs, dans ce jeu les personnages n’ont pas de données chiffrées de leurs aptitudes. On ne tombe pas dans une logique de « statistiques » où le handicap devrait être compensé. Cela permet une vraie égalité de traitement ludique.

Par conséquent, la représentation inclusive est possible dans un contexte fun et commercial. Elle est sans incidence sur les qualités ludiques du jeu et n’est pas un frein à l’engagement des joueuses. Elle contribue ici à donner dans le cas de Zombie Teenz Evolution une autre représentation des personnes à mobilité réduite, ce qui en fait un levier éducatif positif, qu’on accepte ou non qu’un jeu puisse avoir une telle portée. Et surtout, ce n’est pas fait avec paternalisme.

En dehors du jeu purement commercial, on trouve d’autres initiatives en ce sens, comme celle de The Unstoppables, un jeu téléchargeable éducatif suisse mettant en scène des enfants en situation de handicap qui s’entraident pour surmonter des obstacles. Il vise à sensibiliser les enfants de 9 à 12 ans à la diversité et à l’inclusion. Mais il s’agit d’un jeu pensé pour être éducatif. Ce qui n’est pas exactement la même logique.

Les jeux de société, en valorisant le corps idéal comme un corps sans limites, flirtent également, probablement de façon inconsciente, avec un imaginaire transhumaniste, dans lequel le corps biologique est dépassé ou remplacé par des capacités augmentées.

Dans nombre de jeux de science-fiction ou de dungeon-crawlers, les corps sont augmentés, réparés, remplacés. On installe un bras robotique, on implante une puce neuronale, on change de corps comme on change d’armure. Le handicap, dans ces récits, n’est pas intégré comme expérience, mais éradiqué par la technologie.

Dans Anachrony, les joueuses vont disposer d’ouvriers spécialisés auxquel elles devront ajouter des exosquelettes destinés à les protéger et à renforcer leur capacité. Dans Android Netrunner, on retrouve également cette idée de corps hybrides, augmentés, réparables.

Conclusion

Finalement, si les corps représentés dans les jeux sont globalement si lisses, si performants, c’est peut-être pour mieux faire oublier celles qui jouent. Le jeu de société est pourtant un espace éminemment corporel. On s’y penche, on s’y tend, on y chuchote, on y rit, on y triche, on y touche. Les corps autour de la table respirent, s’affrontent, coopèrent, s’accordent ou s’agacent.

C’est un paradoxe fascinant : dans un médium aussi physique que le jeu analogique, c’est à dire des jeux qui reposent sur des interactions physiques et sociales directes par opposition aux jeux numériques, le corps fictionnel est abstrait tandis que le corps réel, lui, fait exister le jeu. Chaque lancer de dé, chaque carte piochée, chaque geste d’une main tremblante ou assurée est déjà une forme de représentation.

Peut-être que repenser la place du corps dans les jeux de société, ce n’est pas seulement élargir les visuels ou les mécaniques : c’est aussi reconnaître que, même invisibles, nos propres corps écrivent quelque chose à chaque partie. Et qu’ils méritent, eux aussi, d’être regardés tels qu’ils sont eux.