Cette chronique a été diffusée dans l’émission « Chroniques 135 » de avril 2022 proposée par le podcast Proxi-Jeux. Elle a été co-écrite avec Hammer.

Iki : A game of Edo Artisans – c’est son titre complet – est un jeu de Koota Yamada, d’abord sorti en 2015 via un financement sur Kickstarter, puis ré-édité en 2021 par Sorry We Are French, cette nouvelle version étant illustrée par David Sitbon. C’est un jeu pour 2 à 4 joueuses à partir de 14 ans, pour des parties de 60 à 90 minutes.

La dynastie des Tokugawa et l’ère “Edo”

Iki nous invite donc à Tokyo, enfin pas tout à fait, car à l’époque historique à laquelle se déroule le jeu, on parle encore de Edo, ce qui désigne l’estuaire de la rivière Sumida en japonais. Initialement, Edo est un petit village de pêcheurs qui au XVème siècle devient la base militaire d’un shogun (将軍), un général de l’armée impériale, puis la capitale de son gouvernement. Ce shogun met en place une dynastie (les Tokugawa 徳川) qui dirigera le Japon de 1603 à 1868. Ainsi, Edo devient la capitale politique, administrative et économique du Japon, et la ville désigne aussi tout simplement la période de l’histoire du Japon qui nous intéresse dans cette chronique. Durant l’Époque Edo, le village, devenu capitale des shoguns Tokugawa, qui contrôlent rapidement tout l’empire, se développe et devient une des villes les plus peuplées du monde : à la fin du XVIIIème siècle, elle compte déjà 1 million d’habitants.

La dynastie Tokugawa est empreinte de l’idéologie néo-confucéenne, qui repose sur une stricte séparation des classes sociales et une interdiction de tout signe ostentatoire de richesse. L’empire est divisé en fiefs gouvernés par des seigneurs, les daimyos (大名), mais les shoguns les obligent à revenir à Edo tous les deux ans et leurs familles doivent rester dans la capitale car elles constituent ainsi des otages ayant pour vocation d’éviter les complots. Cette «résidence forcée» attire de nombreux marchands et artisans à Edo qui montre une croissance démographique rapide. Ces chōnin (町人) au bas de la hiérarchie sociale, deviennent prospères, influents et développent rapidement une culture distincte des seigneurs : ils forment un nouveau système économique fondé sur le commerce.

La société japonaise est conforme aux principes confucéens, donc très hiérarchisée, fondée non sur la richesse ou le capital mais sur « la pureté morale » :

- Au sommet, se trouvent l’Empereur, le clergé et les guerriers ou Samouraïs (侍). Les Shoguns et les daimyos possèdent des terres et ont des « hommes liges », de simples guerriers (vassaux). Cette classe est la seule autorisée à porter les armes. Pendant la période Edo, les conflits et les guerres sont peu nombreux : les aptitudes au combat deviennent donc de «l’art», pour ainsi dire.

- À la 2ème place se trouvent les paysans : ils sont très respectés car ils produisent les denrées vitales.

- Puis viennent les artisans qui produisent des biens non essentiels à la survie.

- Enfin, à la dernière place, les marchands qui sont des intermédiaires et sont improductifs.

Les chōnin qui correspondent donc à la bourgeoisie sont le moteur de la société et de l’économie japonaise. On pourrait traduire chōnin par “citadins”, et les marchands et artisans sont nommés ainsi car ils résident dans les centres urbains ; ils ont un statut social inférieur : la doctrine confucéenne méprise le commerce et la possession d’objets superflus et donc ceux qui les fabriquent ou les vendent ! Mais l’urbanisation les enrichit, au contraire des samouraïs, et cette richesse fait apparaître des conflits et des contestations de l’ordre social traditionnel.

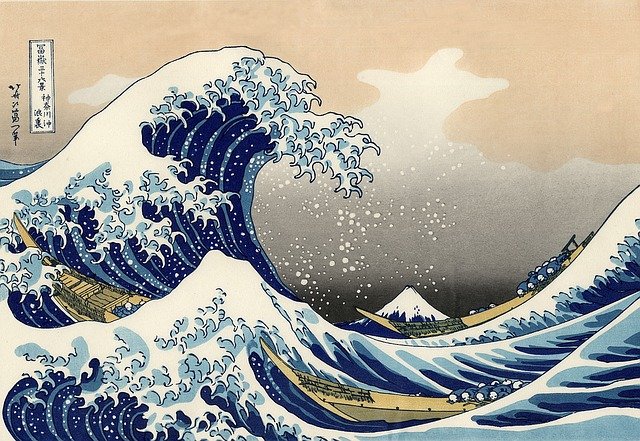

Le jeu Iki prend vie dans la dernière partie de l’ère Edo, pendant les périodes Bunka et Bunsei qui s’étalent de 1804 à 1830, lorsque Tokugawa Ienari était le 11e shogun à détenir le pouvoir. C’est une époque où la distribution des marchandises a progressé, où la vie des citadins s’est enrichie et où la culture populaire s’est épanouie, qu’il s’agisse de la littérature avec le yomihon (読本), l’art théâtral avec le kabuki (歌舞伎) ou bien les arts graphiques avec les estampes ukiyo-e (浮世絵). D’ailleurs, vous connaissez sans doute Kanagawa-oki nami-ura (神奈川沖浪裏) de Katsushika Hokusai, “La Grande Vague de Kanagawa”, qui date de cette époque est qui est sans doute l’oeuvre japonaise la plus connue au monde.

Les chōnin créent ainsi leur propre art dans les différents domaines culturels : peintures, affiches représentant des scènes de la vie quotidienne citadine, des paysages ou des scènes érotiques, des poésies, des livres racontant des histoires d’amour. Les divertissements sont aussi très présents. Le théâtre ou Kabuki se développe : au début du XVIIème siècle, ce sont des scènes jouées dans les rues par des femmes, souvent des prostituées ; puis des théâtres sont construits (le 1er en 1624) et seuls les hommes sont autorisés à se produire (eh oui ce sont les jeunes garçons qui jouent les personnages féminins, décidément !). Cet art est centré sur des jeux d’acteurs spectaculaires et codifiés avec des maquillages très élaborés et une abondance de dispositifs scéniques.

Les artisans de Edo

Car dans Iki, pas de shoguns, pas de châteaux et pas de samouraïs. L’auteur a l’intention de traiter de la vie des gens ordinaires, pas de politique. Ah, mais il y a pourtant une carte qui représente un samouraï, nous direz-vous : une légère entorse à l’esprit du jeu, tout au plus, car les samouraïs de rang inférieur étaient pauvres et vivaient dans des nagaya, ces maisons où vont se placer nos cartes artisan sur le plateau de jeu. Certaines existent encore aujourd’hui et sont souvent assimilées à des logements insalubres, peu chers et cachés derrière les grands immeubles ou les maisons plus bourgeoises.

Il s’agit donc bien avant tout d’un “jeu sur les artisans de Edo” comme l’annonce le sous-titre du jeu ; car une des priorités de l’auteur, c’est de mettre en avant toutes ces professions. Pour cela, Koota Yamada a notamment utilisé les travaux du peintre et chercheur Mitani Kazuma, qui référencent plus de 600 métiers différents de cette période, minutieusement étudiés et magnifiquement illustrés. Il existe de nombreux métiers uniques, tels que collecteur de cire d’oreille, vendeur d’asagao (朝顔) (une fleur très connue au Japon), colporteur d’huile, opérateur de théâtre de papier (le kamishibai – 紙芝居), etc. Les occupations étaient si subdivisées que certaines personnes ne faisaient que réparer les bols de thé cassés, d’autres vendaient des bonbons et d’autres encore ne vendaient que de l’eau.

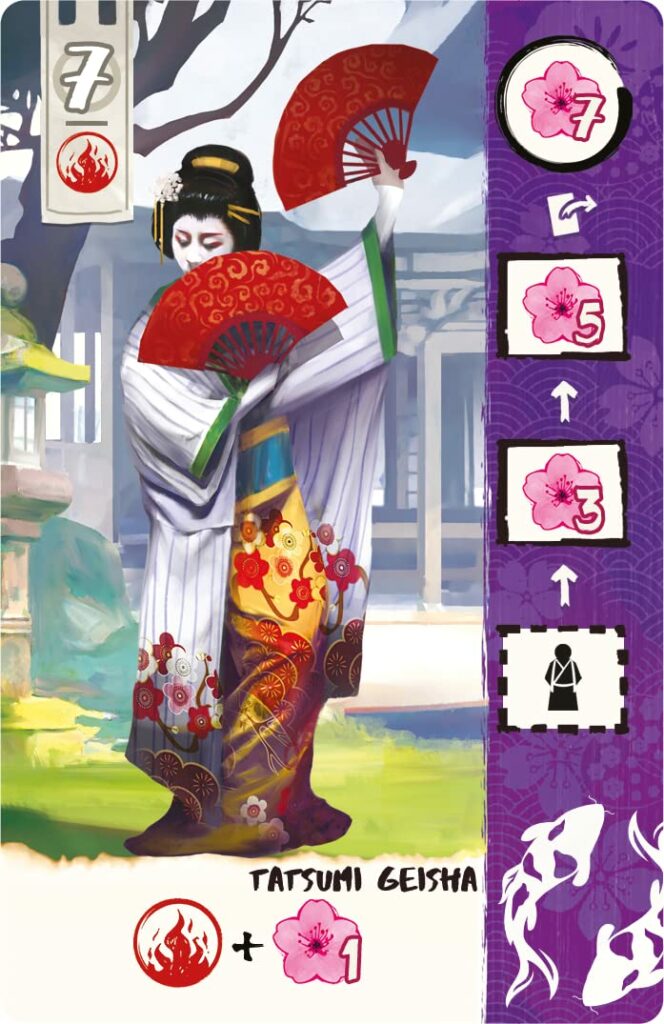

Dans le jeu, des métiers très nombreux apparaissent donc sur les cartes que nous allons pouvoir acquérir et retranscrivent cette grande variété. Les professions choisies sont celles qui étaient non seulement essentielles à Edo, comme les charpentiers, les plâtriers et les fabricants de sushis, mais aussi celles qui semblaient intéressantes à l’auteur, comme les vendeurs de piment, les pyrotechniciens et les fabricants de dés. Les caractéristiques des professions transparaissent dans leurs capacités dans le jeu. Par exemple, les charpentiers et les plâtriers étaient des artisans très bien payés. Ce sont donc des artisans seniors dans le jeu, plus chers à recruter mais rapportant plus de points de victoires et de mon.

Nihonbashi, le décor de Iki

Comme nous l’apprend le préambule en première page de la règle, le décor dans lequel évoluent tous ces artisans est le quartier de Nihonbashi (日本橋), le plus prospère de la ville et son épicentre commercial. Près de la moitié de la population de Edo vit alors dans à peine un cinquième de sa superficie totale, autour de Nihonbashi. C’est à Nihonbashi que prend fin la route du Tōkaidō, littéralement la “route de la mer de l’est” qui relie à cette époque Kyoto à Edo, sur une distance d’environ 500 km. Le pont de bois de Nihonbashi est d’ailleurs le point de départ des 5 routes majeures du Japon construites par la dynastie Tokugawa. C’est le point à partir duquel toutes les distances sont mesurées jusqu’à la capitale, un peu comme le parvis de Notre-Dame-de-Paris en France. Encore aujourd’hui, les panneaux d’autoroute indiquant la distance jusqu’à Tokyo indiquent en fait le nombre de kilomètres jusqu’à Nihonbashi.

Et Nihonbashi signifie d’ailleurs littéralement : “le pont du Japon”. Edo est d’ailleurs une “ville d’eau” quadrillée par de nombreux canaux artificiels, qui permettent un transport facile des marchandises. Comme il est situé non loin de la mer, le quartier possède des débarcadères où les pêcheurs viennent déposer directement leur prise du jour, qui est ensuite ramassée par des colporteurs pour aller les vendre à leurs clients. Pas étonnant, donc, que vous puissiez acheter du poisson dans le jeu pour contribuer à vos points de victoire. Cependant, à l’époque le poisson était bien plus cher que le riz et les légumes. Pour les classes les plus pauvres, il était souvent inabordable.

Le plateau de jeu – enfin surtout celui de la première édition de 2015 – s’inspire du Kidai shōran (熈代勝覧), un rouleau peint en 1805, de plus de 12 mètres de long, qui représente le quartier de Nihonbashi et la foule qui s’y presse, et dépeint les habitants d’Edo de manière très vivante, ce “vrai Japon” que Koota Yamada voulait exprimer dans son jeu. Cette œuvre fut découverte par hasard dans un grenier à Berlin en 1995, sans que l’on sache comment elle y était arrivée. Elle est désormais conservée au musée d’art asiatique dans la capitale allemande.

Chaque classe sociale vit dans des quartiers distincts, et Nihonbashi est donc celui des chōnin, qui vivent dans des nagaya (長屋), ce qui veut dire “longue maison” en japonais. Ce sont des complexes d’habitations de 2 logements ou plus. Ces maisons mitoyennes à 1 ou 2 étages sont divisées en “appartements” à louer qui comportent une chambre et une cuisine et dont le sol est en terre battue. Le puits et les toilettes sont partagés. Les locataires sont le plus souvent des célibataires qui travaillent comme apprentis pour des maîtres artisans ou des marchands, les propriétaires de ces complexes. Chaque appartement a une entrée sur des ruelles donnant accès aux grandes rues.

Les magasins se trouvent à l’extrémité de ces complexes qui se situent sur les axes principaux ; les propriétaires vivent avec leurs familles dans les pièces adjacentes des boutiques. Tout cela est d’ailleurs assez bien représenté dans IKI, avec les boutiques qui donnent effectivement sur la rue, alors que vous installez vos artisans dans les arrière-salles.

Les chōnin formèrent rapidement des guildes groupant les différentes activités. Ces kumi (corporations) avaient pour but de défendre leurs intérêts puisqu’ils étaient en butte au mépris des samouraïs et à la jalousie des shoguns. Les adhérents versaient une taxe tous les ans et offraient des présents au gouverneur de Edo !! Les maisons de commerce étaient régies par des codes de conduite stricts afin de faire honneur à leurs professions : diligence, honnêteté, loyauté. ! Ces “qualités” commerciales ont joué un rôle-clé dans le développement des produits culturels japonais. Les professions étaient héréditaires ; une fille de marchand épousait un fils de marchand, pareil pour les artisans. Les jeunes garçons devenaient apprentis à 10 ans. Ils étaient le plus souvent apparentés à leur patron ou mariés à un membre de sa famille. Ils étaient nourris et logés dans les nagaya et au bout de 20 ans, leurs patrons pouvaient leur donner à gérer une filiale dans d’autres régions du Japon ou d’Asie de l’Est.

Les incendies

Il faut maintenant parler du sujet qui fâche dans le jeu, ces événements dont on ne sait à l’avance qui en seront les victimes, et qui pourraient bien réduire en cendres votre théâtre kabuki construit à grand peine : les incendies. Avec sa concentration dense de maisons en bois, le feu se propageait facilement à Edo, et ce n’est pas un hasard s’il y a un dicton qui perdure aujourd’hui et qui dit que “le feu et la dispute sont les fleurs d’Edo ».

Entre 1601 et 1867, Edo sera ravagé par 49 grands incendies. Si on inclut aussi les feux plus petits, ce ne sont pas moins de 1800 incendies que l’on peut répertorier pendant cette période. À mesure que s’accroît la population, Edo prospère et le nombre d’incendies augmente proportionnellement. En particulier, les 17 années entre 1851 et 1867 connaissent 506 incendies, auxquels contribue fortement l’instabilité de l’ordre public causée par l’administration inefficace du shogunat Tokugawa.

Au cours de l’époque d’Edo, le feu est un élément indispensable de la vie quotidienne. Il est utilisé pour la cuisson et l’éclairage, ce qui en retour donne lieu à des accidents. Les incendies volontaires, dûs à des motifs divers, sont une autre source de sinistres. En particulier, il est établi que certains incendiaires mettaient le feu pour se livrer à des pillages en profitant de la panique générée par le feu.

Ces incendies à répétition mèneront à une institutionnalisation de la lutte contre le feu, hikeshi (火消) en japonais. Établissement de corps de pompiers spécialisés dans la protection de tel ou tel bâtiment (comme les mausolées, les sanctuaires ou les greniers à riz), construction de tours de guet, traque des pyromanes : pas étonnant que cet aspect soit très présent dans le jeu tant il l’était dans la vie des habitants d’Edo.

Les Tobishoku étaient des professionnels de la construction, qui conseillaient sur la prévention contre les incendies, en raison de leurs connaissances techniques. Ils étaient aussi chargés de la lutte contre les incendies à Edo. En effet, la principale méthode de lutte contre les incendies ne consistait pas à éteindre le feu, mais à détruire rapidement les bâtiments. À l’époque, il n’y avait pas d’outils pour apporter de l’eau en continu et il était difficile d’éteindre un incendie. L’accent était donc mis sur la destruction rapide des bâtiments afin d’empêcher la propagation du feu. Après tout, la meilleure façon de se renseigner sur la destruction d’un bâtiment est de demander aux personnes qui l’ont construit ! Comme les Tobishoku connaissaient bien la structure des bâtiments et pouvaient se déplacer sans hésiter de toit en toit, des organisations de lutte contre les incendies se sont formées autour d’eux.

L’iki

À ce stade de cette chronique, on peut se demander quel est ce concept qui donne son nom au jeu : l’iki. Comme bon nombre de concepts typiquement japonais, il n’est pas facile de trouver d’équivalent immédiat dans notre culture occidentale. Iki, c’est un terme qui fait référence au sens esthétique issu de la vie des gens du peuple. Koota Yamada a dit lui-même que le mot « Iki » semble avoir une signification similaire à « chic » ou « coquet » en français, mais qu’il s’agit d’un mot typiquement japonais, difficile à expliquer. C’est un mot qui signifie sophistication, flirt et résignation. Comme le mot français « Esprit », c’est peut-être un mot qui englobe l’histoire et la culture.

C’est en tout cas avec le développement de la bourgeoisie des chōnin que se développe également l’Iki, une notion d’esthétique qui défend un idéal de sophistication naturelle créé en réaction à l’idéal des samouraïs. En effet, les samouraïs fondent leur morale sur les valeurs guerrières, une certaine morgue militaire et la philosophie confucéenne qui interdit de consommer et de montrer sa richesse. Les chōnin ont donc créé leur propre culture : l’IKI, imprimant leur marque dans la culture japonaise.

L’Iki, c’est le refus de la vulgarité, qui se manifeste par un certain détachement des choses terrestres, une forme d’élégance en privilégiant la discrétion, le sens de l’urbanité, une préférence pour l’ombre avec l’amour des couleurs sombres (comme le violet) et le goût des saveurs âpres. Il faut être sophistiqué sans être hypocrite, pur sans naïveté, audacieux, bref il faut être “chic, raffiné”, calme, ouvert d’esprit tout en renforçant un attrait “sensuel”. Pour utiliser un mot contemporain, c’est “cool ou classe”. L’Iki peut s’appliquer aussi bien à une personne, à une situation ou à un objet.

Yoshiwara

Outre la politique, il y a un autre aspect que l’auteur du jeu n’a pas osé inclure dans IKI, c’est Yoshiwara (吉原), ce qui pourrait passer pour un sacrilège aux yeux des historien-nes ! Yoshiwara (aujourdʼhui appelé Ningyōchō – 人形町) était un quartier de bordels et de plaisirs désigné comme banlieue par le shogunat, bordé de plus de 250 maisons closes et qui aurait compté plus de 3 000 prostituées. Yoshiwara était entouré de fossés et de murs et n’avait qu’une seule entrée et une seule sortie pour l’isoler du monde extérieur.

Les prostituées du rang le plus élevé, les oiran (花魁) » ou tayū (太夫), ne pouvaient même pas être rencontrées à moins d’être allé plusieurs fois au bordel et d’être digne de confiance. On dit que la visite d’une oiran coûtait l’équivalent de plus de 30 000 € en équivalent contemporain. Pour les gens du peuple, c’était un prix élevé à payer. Les prostituées étaient formées aux arts et à la culture tels que le shamisen (三味線, instrument japonais à trois cordes), la calligraphie, le waka (和歌, poésie japonaise) et le chanoyu (茶の湯, cérémonie du thé). Comme souvent dépeint dans les estampes ukiyo-e, elles étaient également celles qui faisaient la mode à Edo.

Yoshiwara n’était pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi une source de culture et de mode à Edo. Le quartier semble également avoir servi de salon culturel où se réunissait l’avant-garde de la culture d’Edo et où se déroulaient des événements hauts en couleur, tels que des réunions de poésie, des spectacles de calligraphie, de peinture et de musique, ainsi qu’un lieu où les artistes Ukiyo-e et les mécènes pouvaient interagir les uns avec les autres.

Les riches maîtres qui fréquentaient Yoshiwara appréciaient l’esprit du « Iki ». Lorsqu’ils se rendaient dans les bordels, ils s’habillaient de kimonos à la mode et profitaient du temps qui passe de manière détendue, sans se montrer obsédés, même s’ils avaient des pensées évidentes. Un homme bourru, sans prétention et sans raffinement ne pouvait être apprécié des prostituées. Même s’il ne l’a pas inclus dans son jeu, Koota Yamada dit qu’il est certain que Yoshiwara existe en tant que part d’ombre dans le décor d’IKI.

En conclusion…

Arrivés à la fin du 13ème mois du calendrier lunaire, en vigueur au Japon pendant l’ère Edo et qui rythme les parties de Iki, cet article arrive à sa fin. Le règne de la famille Tokugawa a duré pendant 260 ans, une période pendant laquelle fut menée une politique isolationniste (sakoku 鎖国 en japonais, ce qui veut dire “le pays cadenassé”). Le Japon est resté quasiment fermé à toute visite ou influence étrangère pendant l’ère Edo, un état de fait qui commencera à changer en 1853, quand l’expédition américaine militaire et diplomatique menée par le commodore Matthew Perry accoste au Japon avec ses navires de guerre à vapeur. Le shogunat entre en ébullition, confronté à un manque de gestion de crise et à une politique étrangère inepte. La longue période d’isolement se termine finalement, signifiant que le commerce avec les pays étrangers commence. À partir de là, le Japon plonge dans la période turbulente de la fin de l’ère Edo et de la restauration Meiji…

Iki, c’est en tout cas un jeu plongé dans son thème jusqu’à l’utilisation de nombreux termes japonais dans sa règle, tout comme notre chronique en était aujourd’hui truffée ! Un jeu qui découle même très directement de l’Histoire qu’il tente de dépeindre, comme l’a expliqué son auteur Koota Yamada.

Merci, une belle page d’Histoire

il fait partie de ma collection et il n est pas que mignon donc?

Trêve de plaisanterie, je vous piques quelques passages pour planter le décor lors des soirées jeux, tin tin tin!

vous ne lui avez pas trouvez une certaine ressemblance?